卞仁

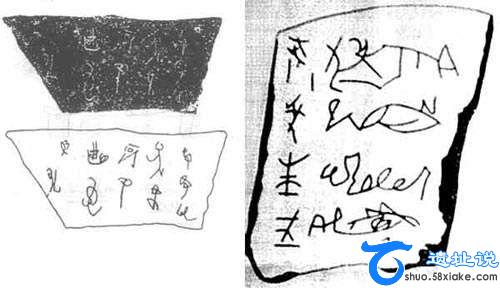

1991年夏至1992年秋,山东大学历史系考古实习队对邹平丁公遗址进行了第四、五次发掘。在这两次发掘中,发现了一片山东龙山文化的刻文陶片,引起了国内外学术界的注意。

这片陶片出于一个山东龙山文化晚期的灰坑H123,之中,为泥质磨光灰陶,是近直壁大平底盆盆底残片,宽3-3.4、长4.6-7.7、厚0.35厘米。其上刻1个陶文,竖向排列,共5行,首行3个,其余各行皆每行2个。

1993年第4期《考古》发表了丁公遗址第四、五次发掘简报,并组织了“专家笔谈”。在此前与随后,国内外及港台地区也进行了报道,发表了一些学者的看法。

一

学术界的看法归纳起来大体分两类,即肯定的与否定的。两种看法主要是围绕以下问题进行讨论。

(一)时代问题

从已发表的简报、文章、笔谈看,多数学者认为此片陶文是山东龙山文化时期的,少数学者认为是晚期的。

决定此片陶文时代最关键的问题是地层关系。对这一问题,严文明先生说:

(出土陶文的灰坑H1235)是一个非常规整的圆形灰坑。底和壁的界限非常清楚,也看不出有任何田鼠洞和其他扰动痕迹,发掘中一般不会出现差错。由于该坑位置较高,上半部早已破坏无存,揭去耕土即见浅坑。出于慎重,设想是否有局部耕土没有去尽而把晚期的陶片混进的情况,但检验全部陶片并没有晚于龙山的,怎么会单单混进这片有文字的陶片呢?这可能性实在微乎其微。还是出于慎重,我建议用扩方的方法把留下的那一半灰坑清理完毕,一方面再次检查灰坑中的出土物有没有晚于龙山的,二方面看看还有没有其他遗迹打破灰坑的地层关系。我十分高兴地得知,不但另一半灰坑的陶片全部属于龙山文化,而且还发现另一个较小的灰坑打破H1235的地层关系。这小灰坑也只出龙山陶片,其中有两个陶鼎是属于龙山文化晚期的。看来这块刻文字的陶片非龙山文化莫属了。

蔡凤书说:

(我)从1985年起曾多次前往丁公遗址调查、发掘,那个遗址保存得极好,很少受到后代的破坏。出土文字的灰坑H1235确切是龙山晚期的(大体相当于泗水尹家城龙山文化第五期),在H1235中没有发现比龙山文化更晚的陶片。曹定云的看法与此不同。他在1993年6月20日《光明日报》发表的题为《丁公遗址龙山陶文质疑》一文中指出:

龙山陶文有一个最致命的要害问题,即它在H1235坑的具体位置不明,而且已经无法弥补了。因为,这片所谓的龙山陶文,不是在发掘现场发现的,而且是在经过至少两三个月之后,在室内整理快要结束时(1992年1月),由协助工作的民工发现的。这一情况给这片“龙山陶文”时代的确定,无疑笼罩上厚厚的阴云。它失去了确切的地层层位,也就失去了考古发掘中的第一要素。由于没有准确的地层关系,就存在另外两种可能性:这片“龙山陶文”是耕土层混入的;在搬运、储存、洗刷的过程中,亦可发生其他地层单位陶片的混入,甚至不排除人为的恶作剧。

(二)陶文是刻在未烧之前的陶坯上,还是刻在已烧的陶器上?这一问题各家的着法基本是一致的,即认为是刻于烧好的陶器上。另外,陶文是刻于完整的陶器上,还是刻于破碎的陶片上?大多数学者认为是刻于破碎的陶片上,只有《简报》的作者根据左下一字有一短线伸出陶片之外的现象,认为“不能完全排除文字有刻写在更大的陶片上乃至完整陶盆之上的可能”。分歧在于,陶文既然是陶器破碎后刻上去的,那么,倒底是龙山时代刻上去的,还是龙山以后刻上去的?曹定云在上述文章中指出:“文字既然是龙山以后刻上去的,那凭什么断定,其上的字一定是龙山文化时代的人刻的呢?”

(三)关于刻字工具

《简报》认为:“刻字工具当是一种锐利的尖状工具,很可能是扁尖,只有这种扁尖的工具刻出的笔划才会有宽窄之分”。张学海说:“刻文笔划细致,深浅不一,有的深人陶胎,显露出淡红胎色”。工具的质料是什么,持肯定看法的学者都未发表明确的意见。持否定看法的曹定云认为:“要刻出深人陶胎而又行走如飞的字体,决非石器和骨器所能达到的,也决非铜质工具所能达到的,而很可能是铁质的扁尖状器所刻”(见上引曹文)。

(四)刻文内容

1.大多数学者认为丁公陶文不是图画,也不是符号,而是文字,有的学者认为是一种比较成熟的早期文字。个别学者认为不是字。如日本关西外国语大学教授伊藤道治认为,1个陶文的基本形状像人或猿等两足站立的样子,记载的是山神的形状,因而他不认为那是文字,“如果没有一定的意义,就不能称为文字。在文章里有主语、谓语、动词、宾语等必要的成份,特别是,具有动词性意义的文字不会是象形的,在甲骨文里也是抽象化的字体。丁公陶文中没有这一要素”。京都大学人文科学研究所的小男一郎教授认为,仅从一块破陶片是不能断定它是符号还是文字。

2一般学者都认为,这11个陶文,不是单个的、彼此没有联系的,而是已经“成文”,有的学者还称其为“辞章”式文字,有的说它是一片完整的文书。台湾《光华》杂志1993年第十八卷第八期在一篇题为《丁公陶片为什么重要》的文章中认为,“丁公陶片的重要性在,它的刻文非常完整,横列著五行十一个字,几乎可以相信是个句子”。有的学者还称其为“陶书”,并提出在商代之前,中国历史上可能有一个以陶器为书写材料的“陶书时代”。关于这11个陶文的读法,一般认为应是自上而下、自右而左顺序而读,同于甲骨文以后汉字书写的传统。但也有的学者认为这11个陶文虽然是字,“但并不象文章那样能表达特定意义,而是描绘舞蹈的‘画文字’,就像古代刻在岩石上的‘岩画’”。

3.关于陶文的文字体系,有的学者认为,丁公陶文和大汶口陶器文字、甲骨文都可能同属汉字方块体系,代表了古汉字发展的一个重要阶段。也有的学者认为,丁公陶文有可能是甲骨文的前身之一,只是由于书体不同,加大了与甲骨文的区别,并认为甲骨文是宫廷占卜文字,书写比较正规,类似于楷书,而丁公陶文与后代的行草相类。

另外一些学者则认为,丁公陶文的结构多曲笔,与过去发现的陶文及甲骨文多直笔完全不同。因此不少学者推测这种文字与殷商甲骨文不是一个系统,“无法进行比较和辫识”。同样,与半坡、姜寨仰韶文化,甘青马家窑文化,江浙良诸文化等新石器时代的陶器符号以及大汶口陶器的图形也不一样。因而,有的学者推测它是东夷系统的文字,有的学者则认为与古彝文关系密切(此点下面还要详述)。

在认为丁公陶文与甲骨文无关的学者中,裘锡圭的观点较为明确,他认为,丁公“陶文”不可能是成熟的文字。所以它们大概是一种“原始文字”,而且“不是一种处于向成熟的文字发展的正常过程中的原始文字”。对于“行草”说,他认为“商代不可能出现类似后世的行草,更不用说龙山文化时代了”。“其实在商代后期,相当后世楷书的是金文,甲骨文则是一种简俗文字”。在另一处,他说:“如果认为丁公陶文是当时的一种文字的草体,那这种文字就必须是一种有悠久历史的、相当进步的文字。在龙山时代,这种文字大概还不可能出现”。曹定云在上述引文中也谈到了“丁公陶文”是否有可能是“行草”的问题。他说:

文字的发展同其他事物的发展一样,都有其自身的规律,任何一种发展形式都和一定的历史阶段相联系,都是一定历史发展阶段的产物。古汉字走的是象形文字的发展道路,经历了大篆(甲骨、金文)、小篆、隶书、草书、楷书、行书等几个大的发展阶段。草书的发展在汉初,先是草隶,后逐渐发展成为“章草”,至汉末才有“今草”(即一般所谓的草书)。文字的发展好似一个人,先只有学走,然后才能跑。草书是中国汉字已经成熟而开始跑的产物。这种类似行草的字体怎么可能出现在公元前2300年之前的龙山文化时代呢?这种超越历史时代的字体难道不是十分可疑吗?

二

上述学术界对丁公陶文的看法,归纳起来集中在两个问题上,即陶文的时代和陶文的内容。下面分别就这两个问题进行讨论。

(一)陶文的时代

在这一问题上,对丁公陶文持否定态度的曹定云的文章最引人注目。他在文章中提出了三个问题、下面就这三个问题,谈谈我们的看法。

第一、地层问题

对这一问题,我们认为应采取谨慎态度。一方面,我们不能轻易否定这次发掘的成果,因为到目前为止,还没有确凿的证据证明这次发掘地层挖乱了,或有晚期遗物混人了早期地层。正如有的学者在《笔谈》中指出的,对这次发掘的地层关系和出土遗物事后都进行了检查,均未发现问题。另一方面,曹定云在文章中提出的质疑,我们认为也是事出有因的。在发掘简报中有这样一段记述值得注意:

探沟50(引者按:H1235位于T50与T49之间)堆积厚度1.6米左右,比遗址现存最高处要低1米多。这种状况系本村农民70年代大规模取土造成的。据当时带领农民取上打坯的负责人介绍,当时一次性下挖约80厘米深。……因此,这里晚于龙山文化的堆积都在当时的取土中消失了。

当然,蔡凤书在《笔谈》中的说法与此不同。他认为那里的地层很少受到后代的破坏。但我们还是以《简报》的说法为准,因为《简报》的作者是这次发掘的实际参加者。

根据《简报》的叙述,我们得知,出土丁公陶文的H1235所在地段的地层确曾遭到过严重的破坏,该坑的深度也远不只现在的40厘米,而且其层位又紧贴在耕土层之下。一般说来,在田野发掘中遇到这种情况,如果稍有不慎,就可能使个别晚期遗物混入早期地层。当然,我们在这里说的只是一种可能,并不是说在这种情况下一定会有晚期遗物混入早期地层。只要发掘者亲临发掘现场,仔细认真地进行检查,这种情况完全是可以避免的。

目前,要对这一问题做完全肯定或完全否定的结论是困难的。特别是,这次发现的陶文只有一片,是个孤例,在这种情况下我们更不应过早地下结论。我们热切地期望今后能通过大量的田野工作为这一问题的解决提供更多的证据。同时,我们也期望今后的田野工作做得更仔细一些,像这次这样重大的发现,最好是考古工作者亲手将其发掘出来,并提供给学术界准确无误的地层关系。

第二、关于刻字工具

曹定云的文章认为,刻字的工具可能是铁的,其他质料的工具都不可能在陶片上刻出“深入陶胎”而又“行走如飞”的文字。这一问题是复杂的。除了考虑到陶器外,还应考虑到玉器,特别是良渚文化的玉器。有一些良渚文化玉器,其上雕刻了精美的花纹。这些花纹是用什么工具刻出来的?如果用这样的工具在陶器上刻文,是否能产生丁公陶文那样的效果呢?这一问题值得进一步探讨。

第三、关于文字的行草问题

在谈论这一问题的时候,有一点必须首先明确,即这种文字与汉字是否有联系,是否为汉字形成、发展过程中的一个阶段。如果有联系我们再来用汉字的发展规律去分析它,看它处于汉字发展过程中的哪一阶段。反之,就没有必要知汉字的发展规律去套它。不少学者都认为,丁公陶文与甲骨文、金文不是一个系统的文字,也就是说,它与汉字的形成没有关系,因而,我们没有必要讨论它是处于汉字发展过程中的哪个阶段。

(二)陶文内容

不少学者指出,11个陶文中有个别是象形字,并指出这些象形字是甲骨文的某些字。日本学者松丸道雄更进一步将第一行与第二行5个陶文解释为“荷子以夔犬”。应该指出,这些考释都是用和殷商甲骨文相比附的方法进行的。但这种方法未必可靠。正如一些学者指出的,丁公陶文和甲骨文不是一个系统的文字。既然不是一个系统的文字,相似的图形所代表的,未必就是同一个字。

在如何对待新石器时代陶器刻文的问题上,我们赞成持慎重的态度,特别是在与殷商甲骨文、金文相比附时更应慎重。因为有一些象形的图形或符号,不同地区、不同民族、不同时代刻划出来的,很容易相似。还有一些简单的划道,如一道、二道、三道、四道、X等,不同地区、不同民族、不同时代刻划出来的,也很容易相似。但这些相似的图形或符号所代表的意思就很难说是一样的。正如有的学者指出的,x,殷商甲骨文是数字“五”字,而在解放前的海南黎族则代表十。大汶口文化陶器上的“日、月、山”图象,有的学者释为昊,有的学者释为旦。与此相似的图形也见于西藏“木郎”人的器物上,但“木郎”人没有文字,它只能是一种图画。但是,我们并不一概反对用与后代文字相对比的方法研究古文字,前提是这些文字必须是同一个系统的。实际上,在研究甲骨文、金文时已经使用了这种方法,而且证明是有效的。

在文字考释方面看法比较新颖的是冯时的观点。他于1993年6月6日在《光明日报》发表的《龙山时代陶文与古彝文》一文中认为,丁公陶文与彝文有着密切的关系。他用彝文将丁公陶文解释为“魅卜,阿普读祈,告,吉长,百鸡拐爪”。他认为,丁公陶文是彝族的鸡骨卜,“彝文《作祭献药供牲经》记阴火盘离邪药”,阴火盘是彝人镶病除邪的法器,可能正相当于丁公陶文所刻的陶盆,反映了较原始的彝俗(同样的看法也见于作者的另一篇文章《山东丁公龙山时代文字解读》,载《考古》1994年1期)。

冯时的看法实际上涉及到古史研究中的一个课题,即民族迁徙问题,也涉及到现代居住我国西南的少数民族之一彝族的族源问题,这是一个值得探讨的问题。

关于彝族的族源,学术界众说纷云。大体有以下儿种观点:1.认为彝族或者有雅利安血统,与印度—欧罗巴人相似,或者属马来人系统;2.认为彝族祖先是从我国西北来,是氏羌人的后代;3.认为彝族的保称即武王伐纷时之卢的转音;4.即古代的濮;5.彝族的变迁过程是巴一滇一彝,现代彝族是十到十一世纪出现的;6.云南的古人类和“古滇王国”是彝族的祖先。

在上述众多的看法中,目前还找不到一种说法是根据比较充分,因而能被学术界普遍接受的。

冯时的观点将现代居住在我国西南的彝族与上古时代分布在我国东方的民族夷联系起来。这种看法是否有根据呢?下面加以分析。

夷,在商、西周及其以前,是对华夏族聚居地以东的民族的统称,因此,又被称为东夷。

传说时代的东夷,学术界一般认为包括夏商以前的太昊氏和少昊氏。太昊故址在陈,即今河南淮阳县,其后裔,进入春秋后有任、宿、须句、颛臾四国。《左传》僖公二十一年:“任、宿、须句、颛臾,风姓也,实祀太昊与有济之祀。”杜注:“任,今任城县也;颛臾,在泰山南之武阳东北;须句,在东平须昌县西北。”又,隐公元年经:“九月,及宋人盟于宿。”注:“宿,小国,东平无盐县也。”这些地方大体都在今山东境内。少昊,故址在鲁,即今山东曲阜境内。《左传》定公四年:“因商奄之民,命以伯禽,而纣于少昊之虚。”杜注:“少昊虚,曲阜也,在鲁城内。”还有一支是皋陶。《史记·夏本纪》:“帝禹立而举皋陶荐之。”正义引《帝王世纪》云:“皋陶生于曲阜。曲阜偃地,故帝因之而以赐姓曰偃。”徐旭生先生在《中国古史的传说时代》一书中认为皋陶的皋即太昊少昊的昊字。少昊为赢姓,皋陶为偃姓,偃赢为一语之转。这样看来,皋陶可能是少昊之后居于曲阜的另一支东夷。

记载东夷活动最可靠的材料是殷墟甲骨文和西周金文。

甲骨文中的方国至少有三十多个,可以和东夷联系起来的是夷方(人方)。从,卜辞看,武丁、康丁、武乙、帝乙、帝辛时代都对夷方进行过战争。

关于卜辞中夷方的位置,董作宾在《断代例》中根据征夷方的历程中曾经过“ ”(《前》25.3;《前》25.5),认为在山东境内。陈梦家在《殷墟卜辞综述》中根据他排定的征夷方的历程要经过淮(《缀))216),故断定其位置在淮水流域。郭沫若在《卜辞通纂》中则认为夷方“乃合山东之岛夷与淮夷而言”。我们认为郭沫若的解释可能更近于事实。

”(《前》25.3;《前》25.5),认为在山东境内。陈梦家在《殷墟卜辞综述》中根据他排定的征夷方的历程要经过淮(《缀))216),故断定其位置在淮水流域。郭沫若在《卜辞通纂》中则认为夷方“乃合山东之岛夷与淮夷而言”。我们认为郭沫若的解释可能更近于事实。

乙辛卜辞的征夷方,与文献“商纣为黎之蒐东夷叛之”(《左传》昭公四年)、“纣克东夷而殒其身”(《左传》昭公十一年)可相互印证,说明这个夷方即东夷。也说明在商代众多的方国中只把在东方的称为夷。

西周金文中有关东夷活动的资料列举以下几条:

明公簋:唯王遣三族伐东国,在¨,鲁侯又þ,作旅彝。

小臣 簋

簋 :,东夷大反,白懋父以殷八自征东夷。

:,东夷大反,白懋父以殷八自征东夷。

鼎

鼎 :王伐东夷。

:王伐东夷。

班簋:王令毛公以邦冢君、土 、

、 人伐东国。三年静东国。

人伐东国。三年静东国。

上述四篇铭文中,有两篇提到东夷,另两篇提到东国。这两个不同的名称所指的实际是同一个地区。这里的东国,与《史记·鲁世家》所记“宁淮夷、东土”的东土是同一个概念,它所指的,应该是东夷,而不是淮夷。西周初年用了三年时间平定的也应是距鲁国不远,对鲁国的生存构成威胁的东夷,也就是《史记·周本纪》所记“东伐淮夷、残奄”的残奄,而不是淮夷。

下面列举几篇记载周人与淮夷进行战争的铜器铭文:

录 卣:王令

卣:王令 曰:“

曰:“ ,淮夷伐内国”。

,淮夷伐内国”。

方鼎:率虎臣御淮戎。

兢卣: 伯辟父以成即东,命伐南夷。

伯辟父以成即东,命伐南夷。

敔簋:南淮夷迁殳,内伐¨¨。

虢仲盨:虢仲以王南征,伐南淮夷。

无㠱簋:王十又三年正月初吉壬寅,王征南夷。

师 簋:今余肇令汝

簋:今余肇令汝 齐币、㠱

齐币、㠱 、僰

、僰 、左右虎臣征淮夷。

、左右虎臣征淮夷。

上述铭文中,也有几个不同的名称,即淮夷、淮戎(称淮夷为戎者十分罕见)、南夷、南淮夷。它们所指的应该也是同一个地区,即淮夷。从兢卣看,征南夷的路线是由成周向东再向南,这个方位与淮夷的位置相合。

从上述记载周人伐东夷、淮夷的几件铜器铭文看,在时代上记伐东夷的铜器都较早,郭沫若在《两周金文辞大系图录考释》中定在成王时代,是可信的。记伐淮夷的都较晚,大约在穆王及其以后。也就是说,周初,主要是伐东夷,中期以后,主要是伐淮夷。在地理位置上,东夷的位置,在成周以东,“东至海,北至岱”。淮夷的位置在东夷以南。

从上面引述的甲骨文、金文的资料大体可以看出商、西周时代夷族活动的轨迹。在商代,东夷被称为夷方,它既包括了西周初年的东夷或东国,也包括了西周中期开始见到的淮夷的一部分。西周初年被称为东夷或东国。在西周初年被周人打败以后的一段时间内,从金文资料看,见不到东夷的活动。从穆王开始,出现了淮夷,并成为周人的劲敌。这个淮夷,一部分可能是西周立国前就迁徙到淮河流域的,另一部分则是西周初年位于成周以东、并被周人征服后迁徙到淮河流域的东夷人。据《后汉书·东夷传》:“武乙衰敝,东夷寝盛,遂分迁淮岱,渐居中土”,说明从商末开始,东夷势力从山东南部、江苏北部、河南东北部地区向淮河流域迁徙,西周初年以后,又一次大规模向淮河流域迁徙,最终形成了强大的淮夷。胡渭在《禹贡锥指》中将淮夷分为淮北之夷与淮南之夷,其中淮南之夷分布在古扬州之域。按照这种说法,淮夷的势力在到达淮河流域后又继续向南迁徙一直越过长江。

进入春秋以后,无论是留在原东夷居地,还是迁徙到淮河流域的一些夷人小国都先后被楚等大国消灭,如鲁僖公十二年楚灭黄(赢姓),鲁文公五年楚灭六、蓼(皋陶后裔),鲁成公十七年楚灭舒庸,鲁昭公三十年吴灭夷人大国徐,周成王十二年越灭郑,周襄王二十三年楚灭江(赢姓)等。

学术界一般认为,在大部分夷人小国被消灭之后,夷人与华夏及其他族的界限逐渐消失,特别到战国以后,东夷已基本被华夏融合,但实际情况如何呢?请看下面几条记载:

《左传》哀公十九年:“秋,楚沈诸梁伐东夷,三夷男女及楚师盟于敖。”此役是楚为报复越而发动的。三夷男女,注认为是从越的三种夷人。此事发生的时间,已经进入春秋晚期,此时的东夷人(一部分),虽然依附了越,但仍有相当的实力,并保存了自己的组织,有相对的独立性,并未被越人同化。

《左传》昭公九年;“公子弃疾迁许于夷,实城父,取州来淮北田以益之,迁城父人于陈,以夷濮西田益之。”夷,杜注认为原名城父,后改为夷。为什么改城父为夷,显然是因为夷人集中住于此。从这条记载看,夷与非夷界限是十分严格的。城父改夷后,将原城父中的人完全迁到另一个地方(陈),这证明二者是不混居的。同时也说明夷人可能保存了自己的组织,当然还有自己的传统文化。

《左传》昭公三十年吴灭徐,楚“遂城夷,使徐子处之”。从这条记载看,徐灭亡后,楚专门为失国的夷人筑城,并命之为“夷”。

上述三条记载说明,一些大国在灭掉夷人小国后,处理这些夷人小国的办法,是将全部夷人集中迁徙到一个地方。这种办法对一些大国来说,可能是为了达到“夷不乱华”的目的,而对夷人来说则有利于他们保存自己的实力、传统、文化。现在的问题是,这种夷人被集中安置在一个地方的状况能维持多久呢?他们能否在春秋以后继续保持这种聚居状态并沿着淮河乃至长江继续向西迁徙呢?这实际上涉及到本文前面讲到的有关中国古代民族迁徒和我国现代一些少数民族族源问题的研究。这两个课题历来受到学术界的重视。近年来有的研究文章甚至涉及到本文所讲的夷中的某些族与秦汉以后分布在我国西南的一些族的关系。从这点看,冯时将我国上古时代的东夷与现代彝族联系起来进行研究,寻找他们之间的关系的方法是有一定参考价值的。当然,其观点要最终得以成立,还有待新资料的发现和进一步研究。

归纳起来,在丁公陶文的讨论中,就陶文内容来说,我们认为有一点是可以肯定的,即这种陶文与殷周甲骨文、金文没有联系,因而与汉字起源没有关系。至于与“东夷文字”、“古彝文”是否有联系,则是一个值得继续研究的问题。就陶文的时代来说,目前我们既不能肯定它就是山东龙山文化时代的,也没有充分证据加以否定。这也是一个需要继续探讨的问题,而且在某种意义上,其重要性甚至超过对陶文内容的探讨,因为不管这片陶文的内容如何解释,首先搞清其时代都是置关重要的。

来自《考古》1994年第9期。

标签: 考古遗址

还木有评论哦,快来抢沙发吧~