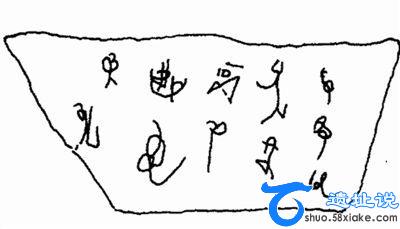

自《考古》1993年第4期公布山东邹平丁公龙山陶文资料以后,海内外学界对之作了广泛的研讨。其中,冯时先生的两篇学术论文更加值得注意和重视。冯文以丁公陶文与古彝文摹本绘图两相对照,以确凿的论据和严谨的论证,从形体笔划与“转位”的相似与共同性入手,令人信服地证实了丁公陶文与古彝文的确属于同一文字系统。如此诡奇古奥的丁公陶文,能从古彝文中找到那么多的相似与共同性,本身就无可置疑地表明:丁公陶文决不可能是假造的,也不可能是现代人的什么“恶作剧”;除非那位在离现场发掘两三个月之后发现这片陶文陶片的民工,是个潜伏得极深的“古彝文专家”,而这,是绝对不可能的。笔者认为:这种古陶文应在夏代或夏末商初就因上古汉文化与汉字的巨大同化作用,而在我国今山东及其相邻的古东夷族分布区内消亡了。因此,它也决不可能是晚期地层混入早期地层的“羼杂物”。

近来,卞仁先生又就“丁公陶文”的研讨发表了一篇总结性的论文,并就冯文所提出的东方古东夷族向西南迁徙问题,即彝族族源问题又作了进一步的研讨。但卞文对这一问题的研讨还不够充分,有些问题仍有待商榷与补正。笔者现即在冯、卞等先生研究的基础上,就丁公陶文谈谈我国古东夷族的西迁问题。不当之处,还望学界诸多师友同好不吝赐正。

卞文将目前学术界对彝族族源问题的见解归纳成了六种观点,这六种观点是:“1.认为彝族或者有雅利安血统,与印度——欧罗巴人相似,或者属马来系统;2.认为彝族祖先是从我国西北来,是氐羌人的后代;3.认为彝族的倮称,即武王伐纣时之卢的转音;4.即古代的濮;5.彝族的变迁过程是巴—滇—彝,现代彝族是十到十一世纪出现的;6.云南的‘古滇王国’,是彝族的祖先。”笔者认为:卞文对学界就彝族族源问题归纳的有关见解是不够全面的,至少还有一种见解被遗漏了,即:彝族来源于春秋时期西北甘陇的“夷”或“戎”族,而西北甘陇的“夷”或“戎”族则又来源于自更为古远的时期由山东海岱及其相邻的我国东部西迁西北的古东夷族。这一见解的前一半,即彝族源于“夷”,可以易谋远先生的有关论文为代表;其后一半,即“夷”源于古东夷,则可以尹盛平与段连勤先生的有关论文为代表。

这一见解与卞文所列第二种观点,应当说颇有共通之处;但若细加分析,便知这二者有着很大的区别。卞文所列第二种观点,将我国西北的氐羌人视为今居我国西南的彝族族民的祖源。然而,西北氐羌实乃一分布地域极广、时间跨度极长、包含种族极众、族氏来源不一的极为复杂而庞大的古代少数民族集团。学界对氐羌是否同源也有着两种完全不同的看法。而就目前的研究现状而言,似以氐羌不同源、羌为西北土著而氐为东夷移民的看法更占上风,也更具代表性。因此,笼统地认为彝族祖源于我国西北氐羌族的观点,由于未将氐羌区别看待,因而实际并未从根本上解决彝族族源问题。而易文所持彝族祖源于“夷”的观点,则把彝族祖源限定在了西北氐羌中的一个具体部族“夷”身上。由于学界大多认为西北“夷”应属上古自东夷西迁而来的氐族系统,因此,这一观点实际上就是彝族祖源于由东夷西迁之氐族说。只不过易文言彝族祖源仅限于春秋西北之“夷”,而未言及西北夷源于东夷;而后者,则有待于尹、段二先生文再作补充罢了。据尹、段二先生的研究:西北夷之处甘陇,并不始于春秋,而可能早至夏代以前,或夏商之际;包括夷在内的氐人并非西北土著,而是自夏代以前或夏商之际自东夷而西迁的外来民族。

邹平丁公陶文多曲笔和弧笔,它在殷商文字中无迹可寻,其字形结构也与商代甲骨文迥异,二者之间明显缺乏发展的连续性。因此,它不可能是汉字的祖先,而只能是在新石器时代中、晚期出现并首先流行于我国东部的东夷族古文字。这种龙山时期在以今山东为中心的古东夷族中流行的古文字,估计在夏代或夏末商初,就已因该地区距先进的华夏文化中心区过近而被该文化所同化,而首先在它的发祥地——我国东部以山东为中心的东夷族分布区内消亡了。与此相关的是,由于东夷族的不断西迁,这种四五千年前创制并流行于我国东部地区的古东夷族文字,却与西迁的古东夷子孙一起,在我国偏僻荒远的西南滇川黔桂地区得已幸存,并一直延续到了近、现代。这实在是一个既饶有趣味,而又极发人深省的历史文化现象。孔子云:“礼失而求诸野。”信乎哉!斯言也!既然,这种东夷族古文字在夏代或夏末商初,就在我国东部以山东为中心的古东夷族分布区内因华夏文化的同化而消亡了,那么,一个随之而来的必然推论就是:携带并使用这种古文字的古东夷族西迁活动,一定起始于这种文字在我国东部古东夷族分布区内消亡之前,即夏代或夏末商初之前。那么,历史上到底有没有夏代以前或夏末商初以前古东夷族西迁的记录可寻呢?我们的答案是肯定的。然而,正是这最关紧要之点,又被卞文忽略或遗漏了,故而笔者不得不就此稍作补正。

卞文在论列传说时代的东夷时,仅仅举出了太昊氏、少昊氏和皋陶氏三支;他给传说时代东夷族所划定的分布地域,也仅限于作为太昊之墟的今河南淮阳,和作为太昊之后的任、宿、须句、颛臾所在的今鲁西地区的任城、须昌、无盐等县,以及少昊之墟及皋陶生地的今山东曲阜地区。卞文所举传说时代的东夷族,至少遗漏了一个极为重要而与本文所论问题关系又极为密切的东夷族支族——颛顼族;此外,卞文所言传说时代东夷族的分布地域也太小了。传说时代东夷族的分布,其实远不只是局限于卞文所列举的今豫东淮阳与鲁西曲阜、任城、须昌、无盐等县市,而有着更为广泛的分布。颛顼族的后裔支族祝融族,在古史传说时期就曾先后有过两次大规模的西迁活动,而并非像卞文所言一无西迁之举。

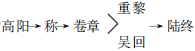

太昊,为东夷族最古老的支族,也是东夷族最早形成的部落联盟及其酋长之称号。《左传》昭公十七年云“陈,太昊之虚也”,只言“陈”(今河南淮阳)曾一度作过太昊族的都邑,并不代表太昊族的分布仅限于“陈”一地。太昊之后也不只限卞文所引《左传》僖公二十一年的任、宿、须句、颛臾,少昊、颛顼与皋陶等族也都是太昊之后。少昊之为太昊之后,从其名称即可一望而知。太昊作为东夷族中心部落而组成太昊部落联盟,估计应在新石器时代早、中期的母系氏族阶段。少昊取太昊而代之,则大约应在新石器中、晚期的母系向父系过渡的时期。东夷的另一支族颛顼族,很可能最先是由作为太昊之后的须句与颛臾两个胞族合成的一个小部族,此从其族名系各取颛臾与须句两族名之前一字合成便可想见。其合成颛顼族的年代,可能要略早于少昊取代太昊之时;且在少昊取代太昊的前与后,颛顼族均是少昊部落联盟中的重要组成部落。颛顼号高阳氏,而古阳、唐音源俱同而通用,今山东西北之高唐与河北中部之高阳,即皆为上古颛顼族盝留于这两地所遗。这些地区,均处古东夷族分布区的北部;故史籍方有颛顼为东夷族北伯之记录,它也正是古东夷族曾向北迁徙、分布的佐证。

《左传》昭公二十九年,晋史官蔡墨曾对魏献子说:“少昊氏有四叔,曰重,曰该,曰修,曰熙,实能金、木及水。使重为句芒,该为蓐收,修及熙为玄冥,世不失职,遂济穷桑。”《左传》昭公十九年,郯子又曾对鲁昭子说:“我高祖少昊挚之立也,凤鸟适至,故纪于鸟,为鸟师而鸟名……。”郯子言少昊氏有凤鸟、玄鸟、伯赵、青鸟、丹鸟五鸟氏。《史记·秦本纪》则云:“秦之先,帝颛顼之苗裔孙,曰女修。女修织,玄鸟陨卵,女修吞之,生子大业。”将上引三则文献联系起来考察,便会发现:蔡墨所言少昊四叔之一的水正玄氏“修”,其实就是《左传》郯子所言少昊五鸟氏中的玄鸟氏,也就是《秦本纪》中吞玄鸟卵以生秦先祖大业的帝颛顼苗裔孙“女修”。正因颛顼族又号玄氏、玄鸟氏(玄即主黑色),其部族女酋长“修”又世为少昊部落联盟之水正,其分布地域又大多正处东夷族系之北部,且其部族酋长世为东夷族系中之北伯;故东夷之民便世奉颛顼为其族系中之北方水德黑帝。

东夷在少昊部落联盟衰落后,代之而起的便是颛顼部落联盟。而原先少昊联盟中的绝大部分部族(包括木正句芒氏“重”部族)又转而加入了颛顼联盟;因此,“重”族在古籍中又常被称作是颛顼的苗裔。大约在新石器晚期的早段,“重”氏族与东夷其他部族中的部分成员离开今山东海岱东夷故地,向西南的今皖北、鄂东地区迁徙发展,在东夷的南部逐渐形成了一个以“重”族或“重黎”族为核心的二级部落集团——祝融氏集团。上古“黎”、“夷”、“离”三字音同相通,而“终”、“重”、“钟”三字也音同相通;故古籍中之“重黎”即“终黎”与“钟离”,而“重黎”亦即“重夷”与“重”族。上古“祝”、“铸”又音同相通,故祝融也就是铸融,乃上古能以火融铸金属之部族及其酋长之美称;因此,祝融氏便世为东夷族中之火正。这在《史记·楚世家》与《国语·郑语》中均有翔实的记录。《楚世家》云:“楚之先祖,出自帝颛顼高阳。高阳者,黄帝之孙,昌意之子也。高阳生称,称生卷章,卷章生重黎。重黎为帝喾高辛居火正,甚有功,能光融天下,帝喾命曰祝融。共工氏作乱,帝喾使重黎诛之而不尽。帝乃以庚寅日诛重黎,而以其弟吴回为重黎后,复居火正,为祝融。吴回生陆终。陆终生子六人,坼剖而产焉。其长一曰昆吾;二曰参胡;三曰彭祖;四曰会人;五曰曹姓;六曰季连,芈姓,楚其后也。”《楚世家》中“高阳者,黄帝之孙,昌意之子”的说法和文中“ ”的世系,均不太可靠,重黎之先祖当为少昊氏木正的句芒“重”。所谓“陆终生子六人,坼剖而产焉”,亦当作东夷南部重黎祝融氏部落联盟中的六个胞族看待。《国语·郑语》中史伯云祝融之后有己(昆吾、苏、顾、温、董)、董(夷、豢龙)、彭(彭祖、豕韦、诸稽)、秃(舟人)、礹(鄢、郐、路、翨阳)、曹(邹、莒)、斟、芈共八姓,与《楚世家》言六族者略异。其中,有些姓氏,如礹姓,显然是东夷族民向西南远徙到鄂东水流域后因水名而新得氏姓者。《说文》曰:“礹,祝融之后也。籀文礹从员。”杜预注《左传》宣公四年“若敖娶于”句时亦云:“云阝 ,国名,本又作郧。”云阝国古即处鄂东云梦泽畔的云阝水之滨。礹之先民从水得郧(云阝 )氏、再从郧(云阝)氏得(礹)姓之发展脉络昭然可循。两周金文中礹亦作员、云阝,也是其明证。前已言“终黎”在古籍中又作“钟离”,传之后世遂有以“钟离”为氏姓者,如楚汉之际项羽麾下之大将钟离昧是也;古亦有以钟离为城邑名者,春秋战国秦汉时九江之钟离县是也。故城在今安徽凤阳县城东北20里,当系上古钟离即重黎氏之都邑也。礹姓得姓的云阝水,在今鄂东随州、安陆、云梦一线;而从属于礹姓的鄢氏,其原始居留地鄢邑则在今鄂中偏北的宜城附近,显示出一种由东北继续向西南推移的迹象。相对于东夷故地的今山东海岱地区而言,皖北的钟离与鄂东的水流域无疑地处于其西南。因此,对上古东夷族而言,这次远徙无疑应是其族民历史上的第一次大规模长途“西迁”。而迁徙的时间,则大约可估定在古史传说时代的帝颛顼至帝喾之间。比之夏禹及启之建立夏族,似乎至少还要早数百年。东夷向西南迁徙至皖北之族民组成祝融氏集团后,又与稍后向西南迁徙之东夷皋陶之族民相融汇,逐渐发展成了夏商周三代雄踞于徐淮间的南淮夷、群舒与英、六等国族;而其继续向鄂东水流域推进的另一部分族民,则与当地土著三苗之民相融合,成了三苗集团的新成员。

”的世系,均不太可靠,重黎之先祖当为少昊氏木正的句芒“重”。所谓“陆终生子六人,坼剖而产焉”,亦当作东夷南部重黎祝融氏部落联盟中的六个胞族看待。《国语·郑语》中史伯云祝融之后有己(昆吾、苏、顾、温、董)、董(夷、豢龙)、彭(彭祖、豕韦、诸稽)、秃(舟人)、礹(鄢、郐、路、翨阳)、曹(邹、莒)、斟、芈共八姓,与《楚世家》言六族者略异。其中,有些姓氏,如礹姓,显然是东夷族民向西南远徙到鄂东水流域后因水名而新得氏姓者。《说文》曰:“礹,祝融之后也。籀文礹从员。”杜预注《左传》宣公四年“若敖娶于”句时亦云:“云阝 ,国名,本又作郧。”云阝国古即处鄂东云梦泽畔的云阝水之滨。礹之先民从水得郧(云阝 )氏、再从郧(云阝)氏得(礹)姓之发展脉络昭然可循。两周金文中礹亦作员、云阝,也是其明证。前已言“终黎”在古籍中又作“钟离”,传之后世遂有以“钟离”为氏姓者,如楚汉之际项羽麾下之大将钟离昧是也;古亦有以钟离为城邑名者,春秋战国秦汉时九江之钟离县是也。故城在今安徽凤阳县城东北20里,当系上古钟离即重黎氏之都邑也。礹姓得姓的云阝水,在今鄂东随州、安陆、云梦一线;而从属于礹姓的鄢氏,其原始居留地鄢邑则在今鄂中偏北的宜城附近,显示出一种由东北继续向西南推移的迹象。相对于东夷故地的今山东海岱地区而言,皖北的钟离与鄂东的水流域无疑地处于其西南。因此,对上古东夷族而言,这次远徙无疑应是其族民历史上的第一次大规模长途“西迁”。而迁徙的时间,则大约可估定在古史传说时代的帝颛顼至帝喾之间。比之夏禹及启之建立夏族,似乎至少还要早数百年。东夷向西南迁徙至皖北之族民组成祝融氏集团后,又与稍后向西南迁徙之东夷皋陶之族民相融汇,逐渐发展成了夏商周三代雄踞于徐淮间的南淮夷、群舒与英、六等国族;而其继续向鄂东水流域推进的另一部分族民,则与当地土著三苗之民相融合,成了三苗集团的新成员。

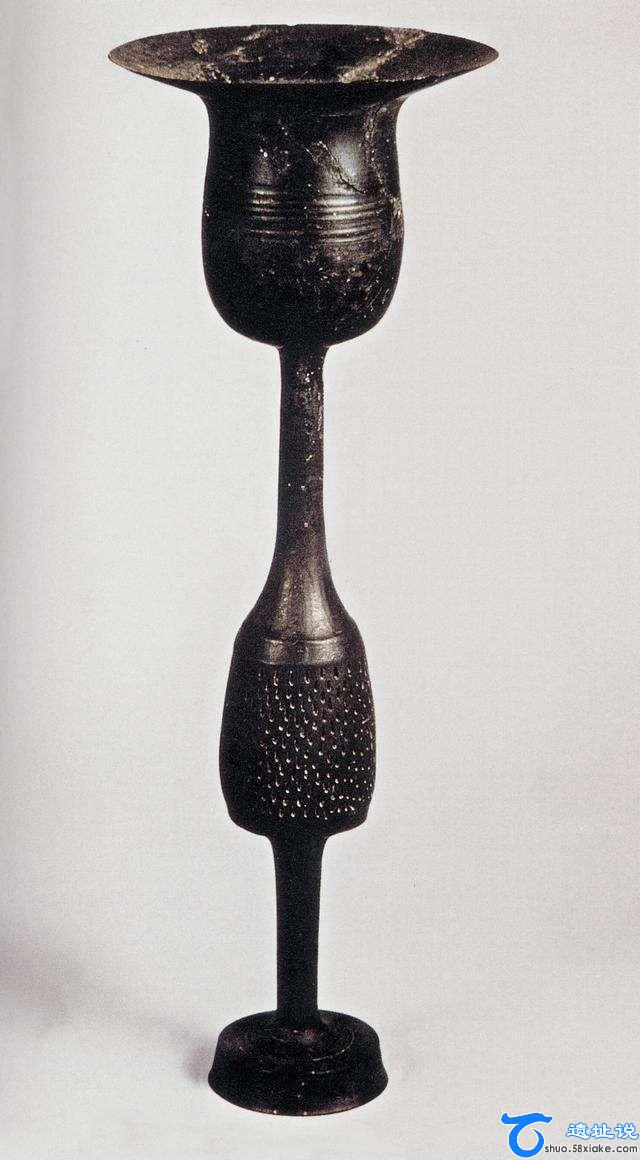

东夷族这次由山东海岱故地向皖北、鄂东的“西迁”,在考古发现中也有相当的反映。以山东为中心的上古东夷文化,在考古中则表现为新石器时代中、晚期的“大汶口”和“山东龙山”文化;其典型器物,则有被称作“鸡彝”的三足高直流单陶、罐形鼎和蛋壳黑陶高柄杯、豆与白陶、壶等。而这类典型器物,在皖北、皖中及鄂东云阝水流域的新石器中、晚期考古文化中亦均有相当的发现。安徽淮北的亳县、萧县、蒙城、临泉、阜南、太和、灵壁、五和与江淮间的肥东、寿县、定远、肥西、霍丘、潜山、望江、蚌埠、含山等县的新石器中、晚期考古文化遗迹,都程度不同地发现有山东大汶口与龙山文化的类似因素存在。例如,在淮北萧县花家寺遗址,便有呈大汶口文化风格的黑陶高足杯与白陶及红砂陶、罐形鼎等器物发现;在江淮间的定远侯家寨、蚌埠双墩、霍丘红墩寺、肥西古埂、潜山薛家岗与天宁寨、望江汪洋庙、含山凌家滩等遗址,也都程度不同地有呈大汶口与山东龙山文化作风的黑陶高足杯、豆及陶、罐形鼎等陶器发现;在淮北亳县富庄遗址下层,则发现了12座大汶口文化的墓葬,其中7座墓骨架保存完好,18具完好的骨架死者生前都曾拔过牙,与山东大汶口文化古墓中常见的拔牙习俗保持着相当显著的一致性;新近在淮北蒙城尉迟寺遗址,又有大汶口文化重要遗存发现,其中有成排(组)的大型红烧土房基和一百五十余座墓葬,陶器中的主要器物如鼎等,在山东曲阜西夏侯、邹县野店大汶口文化遗址中都能找到相近的器形,也有个别墓主生前拔牙的现象发现,在瓮棺葬的鼎、瓮等陶葬具上还发现了与山东陵阳河大汶口文化陶器上完全相同的刻划符号。在鄂东水流域与山东大汶口文化、龙山文化时代大体相当的屈家岭、青龙泉三期文化中,山东大汶口文化习见的黑陶陶器比重相当大,罐形鼎也有相当发现。在青龙泉三期文化的鄂西北郧县大寺和鄂西南松滋桂花树遗址中,则有大汶口与山东龙山文化习见的陶发现,这或是大汶口与山东龙山文化中经鄂东水流域进而向鄂西北和鄂西南传布的反映。

在历史文献中,还可发现东夷的另一个重要分支皋陶族自山东海岱向皖北鄂东“西迁”的一些有关记载。皋陶为东夷偃姓之族,该族在后来有很大的发展。其民随处迁徙,北可到冀北,西可到河南,西南可到皖北、鄂东。商周地处北幽的燕国在金文中写作“郾”,今河南中、西部遗有古地名郾城与偃师,当是偃姓之民上古即已到达今冀北、北京与河南地区的佐证;《左传》与《史记正义》等古籍云立国于今皖北、皖中、鄂东的英、六为皋陶之后的记载,则是东夷偃姓之民久已到达皖北、皖中、鄂东的反映。偃姓皋陶之族民西迁到今皖北、皖中、鄂东的除英、六二族外,还有蓼与群舒。“六”国故地,在今皖中六安市附近;“英”国故地,在今鄂东的英山县境;郡舒故地,则在今皖中的舒城一带。《左传》文公五年云:“臧文仲闻六与蓼灭,曰:‘皋陶、庭坚不祀’,忽诸!”臧文仲闻六与蓼灭而所以会发“皋陶庭坚不祀”之感慨,按上古“民不祀非族”的传统分析,盖因皋陶、庭坚为六、蓼二族之祖的缘故。皋陶为东夷偃姓之民之祖,此无可疑者;庭坚,《汉书·古今人表》、《史记正义》等云为皋陶之字,《史记·五帝本纪》则云为东夷酋豪颛顼氏之八才子之一。总之,亦是东夷之先。由此可见,英、六均当为东夷之族民后裔。英、六、蓼与群舒等东夷之民西迁到皖北、皖中与鄂东地区的起始年代,大多均可追溯到遥远的古史传说时代或新石器中、晚期。商周的南淮夷与春秋的英、六、蓼与群舒,究其源也只是传说时代即已西南迁至皖鄂的东夷皋陶、庭坚之族的后裔而已。那种将他们视为商周或春秋时期才自山东远徙到皖、鄂去的意见,恐怕不一定合适。

近年,在皖中定远侯家寨下层的部分陶器底部,发现了大量形状不同的刻划符号。在蚌埠双墩遗址的第3、第4文化层陶片上,也发现了大量刻划符号。据传,在1994年湖北三峡的考古调查与发掘中,也有大量新石器时代陶器刻划符号发现。能否在这几批陶器刻划符号从发现与山东邹平丁公陶文的相近似者,或找到丁公陶文由山东向西南传布到皖、鄂的线索?这是我们寄予了极大关注的问题。

古东夷族的第二次大规模西迁,也发生在夏代以前的尧、舜时期,大致相当于龙山文化中、晚期。这次西迁,是从鄂东水与鄂中汉水中下游地区出发,溯汉水而上折向西北方,往古三危即今甘肃东南部的洮水流域远徙;被迁的成员,则主要是包括原三苗土著和自山东经第一次西迁到达鄂东后加入三苗集团的原东夷祝融氏集团中的礹姓与己姓昆吾等族民,统称则为“三苗”。《尚书·舜典》云:“(舜)流共工于幽州,放兜于崇山,窜三苗于三危,殛于羽山。四罪,而天下咸服。”《史记·五帝本纪》关于舜放四凶有两种不同的记载,其一云将共工、兜、三苗、四凶分别流放于幽陵、崇山、三危、羽山这北、南、西、东四裔,其二则云将浑沌、穷奇、梼杌、饕餮四凶分别迁于四裔。《左传》文公十八年载舜流之四凶为浑敦、穷奇、梼杌、饕餮,与《五帝本纪》第二说近同,显然乃其所本。《左传》昭公九年云:“先王居梼杌于四裔,以御魑魅,故允姓之奸居于瓜州。”《山海经·大荒北经》则曰:“西北海外黑水之北,有人有翼,名曰苗民。颛顼生驩头,驩头生苗民。苗民,矨姓,食肉。”

若将上引诸则文献稍加勘比即可发现:《尚书·舜典》所载帝尧时舜流共工、兜、三苗、四罪,与《史记·五帝本纪》舜言于帝尧请流共工、兜、三苗、四鱙,及舜流浑沌、穷奇、梼杌、饕餮四凶,和《左传》文公十八年舜流浑敦、穷奇、杌、饕餮四凶,所言其实乃指同一事;《舜典》、《五帝本纪》前则之“兜”,当即《五帝本纪》后则之“浑沌”及《左传》之“浑敦”和《山海经》之“头”;而《舜典》窜于三危之三苗,似当即《五帝本纪》前则所言迁于三危之三苗,与后则所言迁于四裔的颛顼氏之不才子杌,似亦即《左传》文公十八年投诸四裔的梼杌,和《左传》昭公九年居于瓜州的梼杌允姓之奸及《山海经》居于西北海外黑水之北有翼矨姓而食肉的苗民。显然,在三苗、矨姓苗民、梼杌与允姓之奸这四者之间,似乎存在着某种可以对等互换的特殊关系;而《舜典》所言窜三苗的三危,显然就是《左传》昭公九年居杌允姓之奸的瓜州,就是《山海经·大荒北经》所言的“西北海外黑水之北”之地。笔者通过思索,还有以下四点发现:

一、《舜典》之“三苗”、《五帝本纪》及《左传》文公十八年之“梼杌”与《左传》昭公九年“允姓之奸杌”和《山海经》颛顼后裔的“矨姓苗民”这四者虽关系密切,却并不完全相等。其中三苗或苗民是大概念,而梼杌是中概念,允姓之奸与矨姓苗民则是小概念。三苗或苗民,当指迁于三危的所有三苗之民,即包括原居皖、鄂的三苗土著和后迁皖、鄂新加入三苗集团的东夷梼杌族之民。梼杌族之原属东夷。从《五帝本纪》云其为东夷颛顼氏之不才子可知。而《左传》昭公九年的梼杌允姓之奸和《山海经·大荒北经》的矨姓苗民,则都是随三苗迁往三危的东夷杌之族中的两个种姓,其中一为允姓,一为矨姓。

二、《左传》文公十八年与昭公九年及《五帝本纪》中的颛顼不才子“梼杌氏”,当即《左传》文公十八年史克对鲁宣所言颛顼高阳氏八才子之一的“梼賈氏”,亦即《史记·楚世家》及《国语·郑语》所讲的帝喾高辛氏的火正“祝融氏”。上古祝、铸、同音,祝每以铸或代之。春秋时山东境内有古“祝国”,在金文中该国即书为“铸国”。梼、铸均从寿得声音同,故可通铸,亦可通祝。“梼賈之賈”从“寅”得声,寅上古音属真部喻母。“祝融”之“融”,上古音属冬部喻母。賈、融声母同为喻母,例可相通。故《左传》文公十八年颛顼八才子之一的賈氏,当即《楚世家》颛顼之后裔的祝融氏。“梼賈”与“梼杌”同为颛顼之后裔支族,且二者族名前字相同均作“梼”,仅后字“賈”、“杌”一字之差,亦应为同族一名之两呼。盖其族初兴也甚有功,故《左传》称其为颛顼氏之才子;嗣后则获罪,故《五帝本纪》又称其为颛顼氏之不才子。其“才”与“不才”皆以功罪论之,其族实一也。“賈”与“杌”者,恐亦其族一名之两呼也。据《楚世家》,楚人系出祝融氏之后季连芈姓,故楚人每以祝融为其先祖。而《孟子·离娄下》云“晋之《乘》,楚之《梼杌》,鲁之《春秋》,一也”,将楚之史书名之为《梼杌》。此盖楚人以其先祖名为其国史之书名者。此亦可证杌当为楚人之祖祝融之异呼也。

三、《左传》昭公九年梼杌居瓜州之允姓之奸,本当即《国语·郑语》祝融八姓中的礹姓之族。礹姓之礹,籀文、金文本作,礹乃以“云”易其声符“员”的后起字。允姓按理又可书作,笔者以为乃其初文的又一种易换声符的异写。允与上古音皆属文部喻母,而礹、上古音皆属文部匣母。四字韵部相同,皆在文部,例可相通。由于古人对迁居甘肃瓜州的杌族允姓之奸原与鄂东的礹姓本出同姓已很蒙昧茫然,故对迁居甘肃瓜州的礹姓之族则另以同音字允为姓而呼之。这个别居西北的礹姓中的允姓之族,据尹盛平先生研究,在迁居严地后又称为严允或犭严狁、猃狁。这里的犭严地,据尹先生考证,极有可能就是今陇东的平凉、庆阳一带的黄土大原,即古之“太原”。

四、《山海经·大荒北经》中迁居“西北海外黑水之北”的颛顼氏后裔的矨姓苗民,本当即为《国语·郑语》祝融八姓中的己姓昆吾之族。己姓之己,上古音属之部见母。矨姓苗民之矨,上古音属之部来母。己、矨二字同在古韵之部,例可相通。祝融八姓中己姓昆吾氏之民中迁入西北者所以被称为矨姓,就如后人将祝融八姓中迁入西北的礹姓之民称为允姓一样,乃是因后人对其族源本出于祝融八姓中之己姓昆吾氏也已很蒙昧之故。昆吾氏本出东夷颛顼氏,除《楚世家》祝融六姓与《国语·郑语》祝融八姓中均有己姓昆吾氏外;《左传》昭公十二年楚灵王自称“昔我皇祖伯父昆吾,旧许是宅”,杜预注《左传》哀公十七年“登此昆吾之虚”云“今濮阳城中”,将昆吾之宅定在东方的河南许昌与颛顼之虚的河南濮阳,也是极好的辅证。昆吾因出东夷,故在东方即称昆夷。其中随祝融氏向西南迁入皖北、鄂东的族民,与祝融八姓中其他族姓之民又一同加入了当地土著三苗集团。故而当他们随三苗迁入西北后,又被称之为矨姓苗民。这部分改称为矨姓苗民的由鄂东再度向西北迁徙的原东夷族己姓昆吾氏之民,在到达西北之后,其在东方已有之昆夷、昆吾之旧称仍旧保留而未改。只是在有些文献古籍中,其“昆”字有时又写作亦从昆得声的“混”,或同音近音的字獯、薰、荤;而其“夷”字有时又改呼为“戎”,“吾”字又改呼为同音字“育”、“鬻”罢了。故而,混夷、夷、绲戎、昆戎者,皆昆夷也;獯育、薰育、荤育、荤鬻、獯鬻者,皆昆吾也;而昆夷、昆吾者,又皆原本东夷己姓昆吾氏之民也。故《孟子·梁惠王下》云:“文王事昆夷”,而《诗·大雅·》述古公父迁岐之事时说:“混夷脱矣”。《周本纪》言古公父迁岐时事则云“薰育戎狄攻之”,《秦本纪》言春秋时之昆夷则云“自陇以西有绵诸、绲戎”。混夷或昆夷在古文献中又常常与畎夷、犬戎混称。《史记·匈奴列传》曰:“周西伯昌伐畎夷氏。”《索隐》引韦昭注云“《春秋》以为犬戎”,又引颜注云:“即昆夷也。”

然而,可与犬戎、畎夷相混称的不仅仅是昆夷或昆吾之异称荤育等族,还有被称作梼杌允姓之奸的犭严狁之戎。尹盛平先生在《犭严狁、鬼方的族属及其与周族的关系》一文中,曾用犭严狁来自南方以犬为图腾的三苗族来解释犭严狁之被称为犬戎,并引《后汉书·南蛮西南夷列传》所载高辛氏五彩毛狗盘瓠的神话作证,似可备一说。但据《太平御览》卷七八引《古本竹书纪年》夏帝“后芬三年,九夷来御,曰畎夷、于夷、方夷、黄夷、白夷、赤夷、玄夷、风夷、阳夷”的记载分析,畎夷即犬夷似又为东夷之旧族。允(礹)姓与矨(己)姓昆吾之族至西北后被称为畎夷或犬戎,又或许与其本出于东夷的畎夷之族有关,而与其后曾加入过南方以犬为图腾的三苗集团的经历好象并无必然的联系。

据《舜典》,三苗与东夷祝融礹姓、己姓等族民西迁的目的地是三危;而据《史记·五帝本纪》,三危应在西戎之地;据《山海经·大荒北经》,这次西迁的目的地在“西北海外黑水之北”;而据《左传》昭公九年传,这次西迁的目的地则在瓜洲。杜预注《左传》襄公十四年传“瓜州”云“地在今敦煌”。然而,杜预的这条注是不可靠的。前辈学者顾颉刚先生在《史林杂识·瓜州》一文中早已指出:瓜州不在敦煌。尹盛平先生在《犭严狁、鬼方的族属及其与周族的关系》一文中也说:“由《左传》和《尚书》可知瓜州与三危同为一地。《大荒北经》谓苗民居于黑水之北。《禹贡》说:‘导黑水,至于三危,入于北海。’今四川松潘东北白水江的一条支流名曰黑水,在岷山之间。《太平御览》卷五引《河图括地象》曰:`三危山在鸟鼠山之西南,与汶(岷)山相接。’鸟鼠山即鸟鼠同穴山,在今甘肃渭源县西。三危、瓜州当在渭源县以西,岷山之北,今甘南地区,洮水流域正可当之。洮水流域当为羌戎和允姓之戎的杂居地。羌戎为当地土著,与三苗无关。所以允姓之戎是三苗迁至‘危’后,与当地羌戎混居形成的一支戎族。”对尹盛平先生的上述见解,我基本赞成。需要补充的仅以下五点:

一、允姓之戎是由东夷族第一次西迁到鄂东水流域且后加入三苗集团新得氏姓的(礹)姓之族第二次西迁到“三危”后,与当地羌戎混居而形成的一支西北戎族。

二、与允姓即礹姓之族一同西迁的,还有亦是由东夷族第一次西迁到鄂东水流域且加入三苗集团的己姓昆吾氏即矨姓苗民昆夷之族。

三、允姓之戎与己姓昆吾即矨姓昆夷之戎,可能还有一同迁往“三危”的三苗土著一起,组合成了活跃于我国西北陕甘地区的畎夷或犬戎。这支犬戎之族,恰如尹盛平先生在同文中所言,正是在我国夏商周时期活跃于大西北而有别于羌人的早期氐人。这种早期氐人文化反映在考古学上,就是纵横于甘肃省陇坻六盘山两侧的寺洼文化。

四、三苗与后加入三苗的东夷祝融礹姓与己姓之民向西北迁往“三危”的路径,也是有线索可寻的。在湖北省中部偏北,与鄂东水上游隔洪山东西相望的是汉水中游的古鄢城,即今宜城。这里是礹姓之族继续向西迁徙发展成鄢氏之族时所遗。再溯汉水西上到鄂西北,又有郧县与郧西两县城如明珠也似的镶嵌在汉水之滨。这显然是礹(云阝 )姓之族随三苗向西北“三危”迁徙时,流落当地的部分礹( 云阝)姓族民所建。由此不难看出,这次三苗向“三危”的迁徙,是从鄂东水流域的云梦、安陆古郧国之地出发,先溯水向西北而上,经随县而西越洪山至汉水中游的古鄢城;再溯汉水向西北而上,经今襄樊、光化、均县、郧县、郧西、旬阳、安康,直达今汉水上游源头的汉中、勉县;再翻越一、两座大山,就到达了黑水以北嘉陵江上游的略阳、阳平关;再溯嘉陵江上游的支流白龙江或西汉水继续西北而上,就到达目的地陇东南洮水流域的古“三危”之地了。三苗及随三苗一同经历第二次西迁到达古“三危”、“瓜州”的原东夷祝融氏集团中的礹( 云阝)姓与己姓昆吾之民,大部分以陇东南的“三危”、“瓜州”洮水流域为根据地向东发展。到商周时期,便形成了足以与当地土著羌戎的辛店文化相抗衡,并把辛店文化拦腰截为东西两大块的寺洼文化,形成了以(礹)允姓犭严狁和矨(己)姓昆夷为中坚的犬戎族。寺洼文化与犬戎族势力范围,西起陇东南的洮水流域,东越陇坻六盘山而至子午岭西侧,占踞了陇山两侧东西长约一千六百余里、南北宽约一千六百余里的辽阔地域。

五、《大荒北经》云苗民所居之黑水,或许并非尹文所言“今四川松潘东北白水江的一条”“名曰黑水”的“支流”,它或应是今四川松潘西南岷江的一条名曰“黑水河”的支流。

从考古学文化的角度分析,三苗与东夷祝融族礹(允)姓、己(矨)姓昆吾族的这次西迁“三危”的举动,也是有线索可寻的。俞伟超先生在《先楚与三苗文化的考古学推测》一文中,曾将洞庭、鄱阳之间,北抵伏牛山麓,南过江西修水一带的古文化推测为三苗遗存,并指出:“无论是江汉平原东部水流域还是西部的沮漳河流域,原有文化系统的去向,到二里头时期就很不清楚。”云阝水流域是三苗与祝融八姓中礹( 云阝)姓之族的发祥地。该地原有文化系统在夏代的二里头时期就消失得去向不明,这正是当地三苗与祝融礹姓之民被迫于尧舜时期向“三危”远徙而留下的空白。本世纪20年代,在陇东南洮水流域的临洮县寺洼山发现了寺洼文化。后来发现,这一文化大致分布在东起陇东北、陕甘交界的子午岭西侧,西到陇东南洮水流域,北起甘、宁交界的山岭,南至陕西縌邑、长武、宝鸡市南郊与陇东南的白龙江、西汉水的辽阔范围,分为寺洼与安国早晚两大类型,是年代上起商代中期下迄西周年间的西北戎狄部族文化遗存。它是陕甘地区一种非常特殊的古文化遗存,很难找到它的来源与去向。因此,夏鼐先生早在40年代就极富预见性地指出:“(寺洼文化)是从外界侵入洮河流域的外来文化。”(见夏鼐《临洮寺洼山发掘记》,《考古学论文集》,科学出版社1961年版)尹盛平先生认为湖北水及汉水下游的新石器时代文化与陇东的寺洼文化颇多相似,很可能就是寺洼文化的源头,而这正可与古文献中的三苗迁于三危的记载相映证。尹先生在《犭严狁、鬼方的族属及其与周族的关系》一文中说:“寺洼文化虽然带有浓厚的羌文化色彩,但在文化面貌上它与卡约、辛店、扶风刘家等羌戎文化差异较大。寺洼文化的典型器物马鞍形口罐具有显著的特点,与卡约、辛店等羌戎文化不同。甘青地区马家窑、齐家、卡约、辛店、刘家等古文化器类中均没有陶鼎,而唯独寺洼文化有陶鼎,特征是器形较小、敛口、浅腹、三实足、素面。这些特点与长江中下游湖北境内原始文化陶鼎的特征一致。湖北原始文化到了晚期,高圈足器发达,而陇东地区寺洼文化的豆、簋均为高圈足,与甘青地区卡约文化、辛店文化及周文化豆、簋的作风不同。湖北水流域以及西起汉水下游东至鄂东的石器时代文化,往往用陶末作羼和料。西北的寺洼文化、辛店文化、刘家文化也是用陶末作羼和料。陶土中加羼和料不是西北原有的制陶工艺,因为马家窑文化、齐家文化以及中原的仰韶文化、龙山文化的陶土中,均没有发现以陶末等作羼和料。……羼和料,特别是以陶末作羼和料,在中原和西北地区找不到源头,而只有长江中游,特别是三苗文化中才有其源头。所以我们推测,以陶末作陶土中的羼和料,本是三苗族制陶技术特有的方法。三苗迁三危后,将此技术带到了西北,所以寺洼文化以陶末作羼和料。三苗迁三危后,与当地羌戎杂居,以陶末作羼和料的方法被羌戎所吸收,因此卡约文化、刘家文化和辛店文化等羌戎文化也以陶末为羼和料。这种推测的依据有二:其一陶土中加陶末羼和料的源头是长江中游原始文化;其二是寺洼文化上限的年代早于刘家、辛店、卡约等羌戎文化。”

从以上尹盛平先生就考古学文化特征所作的比较可以看出:寺洼文化与湖北境内特别是鄂东的古文化的确有着某些渊源关系。鄂东水流域正是东夷祝融八姓中礹姓之族的聚居地,鄂东与陇东南寺洼文化的这种渊源关系,正是东夷祝融集团中礹姓之族随三苗西迁到三危成为允姓之戎而留下的历史遗痕。笔者需要补充指出的是:三足器与高圈足器发达,这正是山东大汶口文化与龙山文化的特点。湖北原始文化晚期高圈足器的发达,正是东夷之族由山东向西南迁徙到鄂东以后,东夷文化予三苗文化以影响的反映。同时,迁至鄂东的东夷祝融之族也吸收了三苗先民以陶末作羼和料的制陶工艺,并与同迁往三危的三苗之民一起把这一工艺带到了陇东南洮水流域,并在与之混居的刘家、辛店、卡约等当地羌戎土著文化中得到了推广。罐形鼎也是山东大汶口与龙山文化的典型器物之一,这种罐形鼎随着东夷祝融之族的第一次西迁至鄂东,在鄂东的屈家岭文化与青龙泉三期文化中均有发现,后来又出现于商周时期陇东南的寺洼文化之中。这似乎正反映了古东夷族由山东东夷故地先向西南迁徙到鄂东、再由鄂东向西北迁徙到陇东南三危之地的历史足迹。

在三苗与东夷祝融集团中礹姓、己姓昆吾西迁到陇东南三危形成允姓犭严狁与矨姓昆夷等犬戎之族及该族文化寺洼文化的同时,另一部分西迁至“三危”的三苗与东夷祝融之族先民却并没有就此而安居止步。他们又自古“三危”地区越岷山而沿岷江河谷南下,经今松潘、汶川、眉山、犍为而到达川、滇交界的金沙江、大凉山地区而停留下来,成了川滇边界大凉山地区的彝族先民。还有一部分则沿金沙江继续南下而进入今云南省的楚雄、昆明地区,成了建立后来“古滇王国”的“昆明夷”的祖先。其族名“昆明夷”,正如易谋远先生文所言,即当由“昆夷”而来。这便是古东夷族历史上第三次西迁,或者可别称之为南迁。这次大迁徙,在古文献中虽无明确的记载,但从战国秦汉及今川、滇两省的彝族分布状况,以及龙山文化时期山东邹平丁公陶文与建国前川滇古彝文的极大相似性、彝族旧称恰为夷族、彝族与古东夷族在鸡鸟崇拜和拔牙习俗等文化上的诸多共通性来看,这一迁徙是肯定存在的;而且其起始时间当从新石器时代晚期三苗之民到达“三危”后就起算,而其终结恐怕要延伸到秦汉时期甚至更晚。这一迁徙,也不是一次完成的,而是由绵延上千年的数十次、甚至更多的小规模迁徙合成的。而足以把山东龙山文化期丁公陶文这样的远古文化带到川滇并一直沿用、保留到建国前的古东夷族第三次西迁或南迁,则似乎最晚也不能晚于中原汉文化完全控制陇东南洮水流域的春秋中期,即秦穆公霸西戎之前。上述古东夷族的这三次西迁活动,就像当代田径运动中的三级跳一样:其第一跳,于新石器时代晚期即龙山文化期的早或中段,由山东东夷故地向西南跳到了鄂东水流域,形成了融合于当地土著三苗集团的东夷祝融氏集团;其第二跳,于龙山文化期的晚段、古史传说时代的尧舜时期,由鄂东三苗分布区的三苗土著和融入三苗集团的东夷祝融氏礹姓及己姓昆吾等族民,向西北跳到了陇东南的洮水流域古三危之地;其第三跳,于龙山文化及古史传说末叶的尧舜时期至春秋中期秦穆公霸西戎之前,由陇东南洮水流域,向南稍偏东方向,跳到了四川大凉山和云南楚雄及昆明地区,形成了分布于川、滇、黔、桂的西南彝族。

以上所说古东夷族三级跳式的三次西迁,基本是先由山东向西南到华中江汉地区,然后再折向西北到陇东南洮水“三危”,再由陇东南洮水“三危”折向南而至川、滇的。这条迁徙路线,可称之为南线。其发生时间最早,大约在新石器文化中、晚期之际,古史传说时代的帝颛顼至帝喾时期。其到达陇东南地区的时间也最早,大约在新石器文化晚期的龙山文化晚段,古史传说的尧舜时期。另有一段古东夷族的西迁活动,基本是由山东东夷故地先向西北到山西,再由山西汾河流域西渡黄河入陕西,再由陕西进入陇东南的西汉水、洮水流域的。这条迁徙路线,可称之为北线。其始发时间要晚于南线不少,大约在夏商之际。其到达陇东南地区的时间也较晚,大约在商代晚期。这一路西迁,就是段连勤先生在《关于夷族的西迁和秦嬴的起源地、族属问题》一文中所言及的东夷嬴秦族的西迁。这次西迁开始时,像丁公陶文那样的古东夷文化在山东东夷故地很可能已经消亡或接近消亡了。因此,这一路古东夷族西迁将像丁公陶文那样的古东夷文字带到西南川滇彝族中保存沿用到建国以前的可能性就要比南线小得多了。卞仁先生不谈本文述及的、分别发生于新石器时代晚期(即龙山期或古史传说期)和夏商之际的两路古东夷族大规模西迁活动,而却重点讨论所谓春秋以后继续保持聚居状态并已亡国绝祀的古东夷族遗民沿着淮河乃至长江继续向西迁徙的某种可能性,我以为是颇可商榷的。因为,所以能够将史前山东古东夷文字带入川滇的古东夷族西迁活动,都必须开始于山东古东夷文字尚未消亡的夏代或夏商之际以前。所以,离开古史传说时期和夏商之际始发于山东东夷故地的上述南、北两线的古东夷族西迁活动,而另去讨论春秋以后所谓东夷族沿淮河乃至长江的向西迁徙,实质上对像山东龙山丁公陶文那样的古东夷文字随古东夷族的西迁而传布、保留在川滇彝族之中的某种可能性而言,是没有什么实际意义的。而笔者在本文所言及的、分别始发于古史传说时期和夏商之际的南北两线的古东夷族西迁活动,是有案可稽、持之有故,且合于情实、言之成理的。因此,笔者以为,我们实在不能离开本文所述南、北两线的古东夷族早期西迁活动,而去讨论与丁公陶文有关的古东夷族西迁问题。

来源于《中国史研究》1998年第1期

陈平,北京市文物研究所研究员。

标签: 考古遗址

还木有评论哦,快来抢沙发吧~