金沙遗址位于成都市区西北部,地处成都平原东南边缘地带,分布范围广阔。其中“祭祀区”位于金沙遗址东南部,跨越金沙遗址分区中的第Ⅰ区和第Ⅳ区,堆积时代延续较长,是金沙遗址的重要组成部分。2001年,在房地产公司开挖下水沟时发现大量玉石器、铜器和象牙,随后成都市文物考古工作队开展了大规模的抢救性清理、勘探及发掘工作。经过系统的考古工作,发现“祭祀区”大体为长方形人工土台堆积,东西长约125、南北宽约90米,面积约11250平方米。自2002年2月~2005年3月,成都文物考古研究所在该地点开展了多次发掘工作,实际发掘面积5895平方米。按照年度工作可分为东、中、西三区。本次分析的铜器样品以2004、2005年度的发掘收获为主,另外也包括少量其他年度的发掘成果。“祭祀区”出土的铜器为进一步讨论成都平原的铜器生产提供了资料。本文即以多类科技分析手段为基础,结合铜器的考古学背景,对铜器生产问题予以论述。

以往关于金沙铜器的科技考古研究已有一些成果,如金正耀等先生对金沙遗址铜器进行了系统的合金成分分析和铅同位素分析;肖璘等先生则对金沙铜器进行了金相和合金成分分析。上述研究的铜器样品均来源于金沙遗址机械施工挖掘出的采集遗物,失去了原有的堆积单位信息。另外,向芳等先生对金沙遗址的10件铜器进行了铅同位素分析,并测定其中7件铜器的主量元素,但样品具体的出土地点不明。上述研究为金沙铜器的科技分析工作奠定了基础,并得出了若干重要认识。但以往分析的金沙铜器非科学发掘出土,无地层单位可依,另外对于微量元素的分析也尚未开展。在此背景下,本文以金沙“祭祀区”科学发掘出土的铜器材料为研究对象,除主量元素和铅同位素分析外,同样进行微量元素分析,以系统的考古和科技方法讨论铜器的生产问题。

一、铜器的考古学背景

本次研究样品来源于成都文物考古研究院,共对35件铜器进行了取样,其中32件样品测定了主量及微量元素,22件铜器进行了铅同位素测定。所有铜器均为科学发掘出土,地层关系明确。就年代而言,依据金沙“祭祀区”的分期标准,所分析的最早的1件铜器属于二期三段距今约3520~3450年,另有二期四段铜器1件,距今约3450~3400年。三期早段的上限距今3400年,下限距今3260年,共分析2件铜器;三期中段的绝对年代距今约3260~3200年,分析有3件铜器。四期早段距今约3100~3000年,包括4件铜器;四期晚段铜器1件,距今约3000~2900年。五期早段距今约2900~2800年,分析铜器9件;五期中段距今约2800~2700年,共有铜器5件;五期晚段第Ⅰ段距今约2700~2600年,包括3件铜器。此外,所分析的铜器中有1件出土于汉代地层,但其形制为具有本地特色的商周时期铜戈,当是早期遗物扰至晚期地层。另有2件铜器尚无法确定分期。本次分析的铜器年代从早商延续至春秋时期,西周至春秋中期的铜器占据主要比例。依据这些不同时段的样品,有望对铜器的生产问题进行历时性的梳理。

从出土单位来看,除2件铜器出土于灰坑等遗迹单位外,其余铜器均出土于地层中。就器类而言,本次分析的铜器多为较小残片,可辨器类包括铜锥形器、铜戈以及铜箭镞等其他类别的兵器、小型铜附件,另有较多容器残片,器类较为丰富。尽管所分析的铜器多为小型残片,我们仍通过仔细观察尽力对其文化属性和生产特征进行了判断。所分析的容器残片中,除个别残片过小又素面而无法判断外,其余6件容器残片普遍铸造质量较为粗糙,纹饰不够精致,与中原铜器纹饰风格差异显著,具有本地特征。其中1件容器残片有补铸痕迹。除容器外,铜戈、铜锥形器等属于典型的本地式铜器。另有一些器形无法判断的小型铜附件,铸造质量较差,器表可见大量铸造缩孔等缺陷,属于外来产品的可能性不大。总体而言,除个别特征不明显的铜器外,绝大部分铜器从文化属性和生产特征来看均具有本地特征。所分析的32件铜器均选取金属基体采样,但有2件样品存在锈蚀情况(附表一)。

二、主量及微量元素研究

本文共对32件铜器样品进行了成分分析。测试过程为,首先将样品表面浮锈及杂质去除,并进行精确称量(至少0.1毫克)。之后使用王水将样品溶解并定容至100毫升。样品制备完成后,采用LEEMAN公司的Prodigy型全谱直读ICP-AES测定其主量及微量成分。分析标准溶液使用市售国家单一标准储备溶液混合配制,测量元素包括锡、铅、砷、锑、银、镍等13种金属元素。

根据测试结果,首先对主量元素进行简要分析。目前学界的主流观点是铜器中含量超过2%的铅或锡应为人为加入,本文以此为标准对铜器的合金类型进行了定性。铅锡含量均低于2%的红铜器共11件,占35%,年代集中在四期早段至五期早段,以西周时期为主体,其中铅、锡含量平均值分别为0.35%和0.28%(表一)。锡青铜共2件,占6%,一件属三期早段,一件为五期中段(表一)。铅青铜8件,占25%,铅含量平均值达到11.7%,其中3件属商时期,其余为西周至春秋时期(表一)。铅锡青铜器共11件,与红铜器比例相当,铅、锡含量平均值分别为7.24%和6.41%,年代以西周至春秋时期为主(表一)。上述仅描述了所分析铜器的主量元素的整体特征。若将年代因素考虑在内,可见商时期虽数据较少,但也涵盖各类合金类型,以铅锡青铜和铅青铜为主。西周至春秋时期亦是如此,较为特别的是红铜器集中出现在商末至西周中晚期,与同时期中原地区流行的合金技术不符,值得关注。

微量元素分析是本文研究的重点。以往由于微量元素较为复杂、多变且缺乏有效的数据处理方法等原因,相关研究开展较少,尤其关于中国西南地区铜器的微量元素研究更是极少。近年来,以MarkPollard为首的牛津大学考古与艺术史实验室冶金考古团队提出“牛津研究体系”,综合主量、微量和铅同位素数据的新的分析方法以讨论各类铜器及其原料的流通问题。其中微量元素分组法是由PeterBray博士和MarkPollard教授提出的新的研究方法,是“牛津研究体系”中的重要内容。该方法是利用砷、锑、银、镍四种元素在铜器中的有无(以0.1%为界进行区分),建立16个不同的微量元素小组(表二)。例如,第2组为YNNN(Y为Yes,N为No),代表四种元素中仅有砷元素。这些铜器分组本身仅仅是微量元素的特定组合,不具有任何考古学意义。但结合铜器的考古学背景,考察不同时代、不同区域、不同器类的铜器的分组特征,可对铜器的生产和流通问题进行探索。对于该方法MarkPollard教授等已有专文讨论,此处不再赘述。

利用微量元素分组法,我们对所分析的微量元素数据进行归一化处理,并进行了分组研究。首先,将不同年代数据统一来看,涉及的分组较多,包括1、3、4、6、7、9、12、14共8个不同的微量元素小组(表三)。

尽管如此,大部分微量小组所占比例均较低,往往仅有1、2个数据。主要组别为4组(含银)和7组(含锑、银),两组相加占据了大部分比例(表三)。为进一步明确金沙铜器数据的特征,我们将三星堆、中原等地点的铜器数据与金沙数据进行了全面对比,研究主要引自以往我们针对商周铜器所做的系统的微量元素分组研究。三星堆铜器的微量元素数据共31例,其微量元素分组包括1、2、6、9、11共五个小组,其中以1、2组占据主要比例(表三)。铜器数据涵盖尊、罍等容器以及头像、面具、神树等本地特色铜器。早、中商时期的数据可以郑州商城铜器为代表,对25例数据的分析表明其分组集中在1、2、4、9组(表三)。对于晚商时期的数据,我们综合分析了妇好墓、殷墟西区墓地、前掌大墓地出土铜器以及赛克勒等博物馆的藏品数据,涉及数据共426例,分析认为1、2、9、12是晚商铜器的主要微量元素小组类别(表三)。西周时期的数据主要源于我们所分析的周原遗址、晋侯墓地、叶家山墓地的共299例微量元素数据,结果表明1、3、6、12组为主要组别(表三)。

综合以上数据来看,中原地区从早中商到晚商再到西周时期,铜器微量元素分组特征始终在变化。但与金沙“祭祀区”铜器数据相比而言,金沙的主要组别4组和7组始终与中原铜器的数据特征具有显著差别,仅有郑州商城数据中有一定比例的4组数据。与三星堆祭祀坑铜器的1、2组相比,金沙“祭祀区”的铜器数据也差异明显。因此可以认为金沙“祭祀区”铜器所用原料较有特点,目前未见与中原或其他地区的关联,可能反映了本地原料的特征。

值得说明的是,我们认为金沙“祭祀区”铜器可能反映了本地原料的特征,但对于原料的具体来源仅凭铜器数据无法确定,我们在本文也无意追寻原料的具体来源,而是更关注铜器的生产地点。理论上讲,采用本地原料生产的铜器虽然极有可能是在当地生产,但也不能排除其他可能。因此,确定铜器的生产地点,需要结合原料特征和铜器的考古学背景综合论述。前文已经对铜器的考古学背景做了扼要分析,认为大部分铜器从风格到生产技术均表现出本地特征。由“形”至“料”均具有当地背景,则基本可以确定铜器为本地生产。以下分时段进行说明。

综合考虑数据量和时代特征,可将“祭祀区”铜器大体分为三个阶段,即二期三段—三期中段、四期早段—五期早段、五期中段—五期晚段第Ⅰ段,分别对应早商—晚商前期、商末—西周中晚期、西周晚期至春秋中期。第一阶段仅有7例数据,数据较为分散,以7组数据最多,其他包括4组在内的组别均仅有1例数据(表三)。若进一步细分,7例数据中有2例数据出土层位相当于早商时期,分别为7组和12组。7、12组与同时期中原地区铜器数据并无关联,且铜器器类分别为小型附件和本地特色的铜锥形器,这表明此时成都平原可能已开始铜器生产活动。第一阶段的其他铜器从质量水平来看也并不高,有的器形亦属本地特色,可能代表了本地铜器生产状况。从分组来看,此时期本地的特征性原料4、7组已开始应用,但其他杂乱组别的出现或许表明该时期原料来源的复杂性。

第二阶段进入金沙遗址的主体阶段。此时4组所占比例最大,包括7组在内的其他组别数据多属个例。与周原等中原同时期数据相比,仍有较大差异(表三)。到第三阶段,4、7两组成为较为重要的组别(表三)。从铜器的考古背景来看,本文所分析的第二、三阶段的铜器主要为容器残片、兵器以及无法辨别器形的残片。尽管多为残片,但这些铜器均表现出一些地域特征。例如,铜容器的纹饰包括不规则的卷云纹、斜线纹等,基本不见于其他地区;各类残片多铜质较差,表面粗糙;小型附件多见毛边、铸造缩孔、未处理的范缝等;可辨器类包括本地风格的铜戈等兵器。根据这些有限的线索,认为这些铜器具有本地生产的特征,且4组和7组铜器在器类上不见明显差异。本地特征的原料对应本地特征的考古学背景,表明这些铜器应当多在当地生产。

金沙遗址铜器的研究对于三星堆祭祀坑铜器的来源也具有启示意义。我们认为4、7组可能是与本地铜器生产相应的本地特色原料,其与三星堆祭祀坑铜器以及中原各时期铜器原料均存在较大差异。对于三星堆祭祀坑铜器的生产来源学界多有不同意见,从微量元素分组来看,目前的数据显示三星堆祭祀坑的尊、罍以及面具、头像等本地特色铜器数据与金沙铜器中同阶段包括更晚时期的铜器数据均不一致,这为三星堆祭祀坑铜器的生产问题提供了新的线索,对此我们将另文讨论。就金沙遗址“祭祀区”的铜器而言,我们认为这些数据表明成都平原的铜器生产可能在早商时期已经开始,随着时代发展,4、7组原料逐渐成为本地铜器生产的主要原料。

我们进一步关注了微量元素与主量元素的关系,尤其是4、7两组与铅、锡含量的关系。4组数据中半数均为红铜器,其余数据为铅青铜和铅锡青铜;7组数据中以铅锡青铜为主,红铜、锡青铜、铅青铜各有1例数据。因此,并未见到锡、铅的加入与微量元素分组间的特定规律,且4、7组均有红铜数据,4组的红铜数据比例较大,据此推测本文分析的微量元素小组极有可能反映了铜料来源。

三、铅同位素研究

我们选取金沙遗址“祭祀区”出土的22件铜器进行了铅同位素测定。测试方法为根据成分分析所得到的铅含量数据,将样品溶液分别稀释10~100倍,再加入国际标准Tl溶液,送至北京大学地球与空间学院造山带与地壳演化教育部重点实验室进行测定。所用仪器为VGAxiom型多接收高分辨等离子质谱仪(MC-ICP-MS)。此类质谱仪的优点是无需对样品进行铅的提纯,只需溶液中铅的浓度满足质谱仪的分析限即可进行分析。根据所得数据,我们从多个角度进行了研究(附表二)。

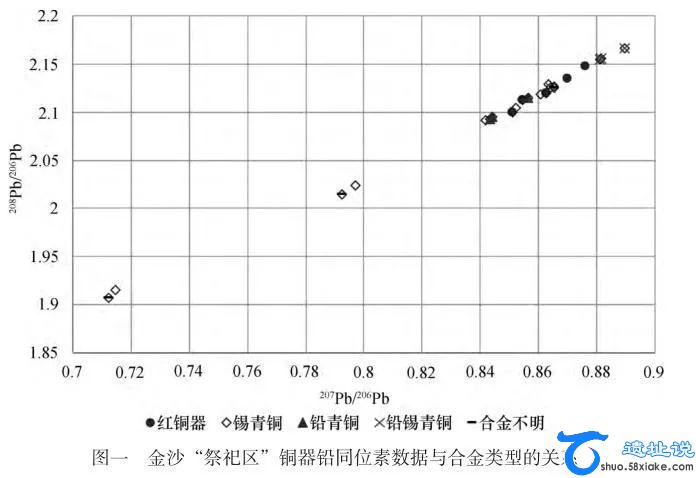

首先,关于铜器合金类型与铅同位素数据的关系,这一问题涉及铜器中铅同位素数据所指征的原料类型,较为复杂。目前较为统一的意见是若铜器中铅元素的含量达到或超过2%时,铅同位素信号主要当指征铅料来源,因此我们认为主要利用铅同位素数据讨论铅料来源较为稳妥,红铜和锡青铜数据可作为参考。金沙“祭祀区”铜器中已知合金类型的数据包括红铜、铅青铜、锡青铜、铅锡青铜四类(图一、图二)。红铜类型的数据207Pb/206Pb比值大体为0.84~0.88。铅青铜数据不多,207Pb/206Pb比值为0.84~0.86,与部分红铜数据处于相同范围。铅锡青铜数据与铅青铜数据未重合,207Pb/206Pb比值大体处于0.86~0.9。锡青铜数据则分布十分广泛,几乎与所有类型数据均有重合,且几例高放射性成因铅数据均为锡青铜。总体来看,若不考虑年代因素,红铜数据范围被锡青铜数据所覆盖,且铅含量超过2%的铅青铜和铅锡青铜也在与之大体相同的数据范围内。因此并未见到合金类型与铅同位素数据的规律性对应关系,利用这批铅同位素数据区分铜、铅、锡原料来源较为困难,我们将主要关注铅原料的来源。

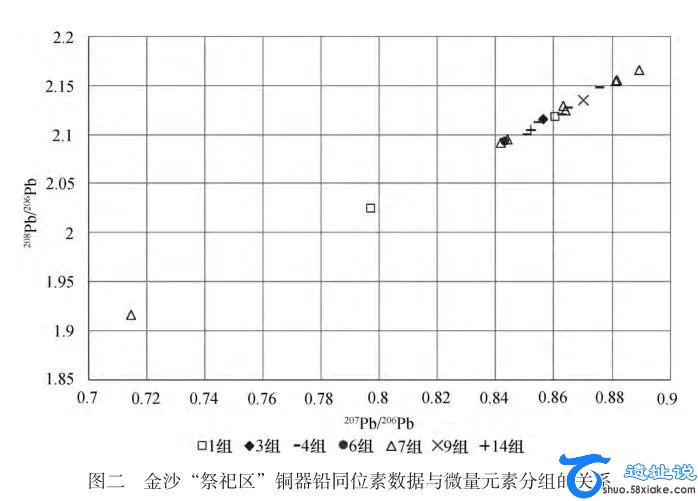

另外,我们还关注了铅同位素数据与微量元素分组的关系,尤其是微量元素4组和7组。结果表明,4组和7组对应的铅同位素数据大体分布在相同范围内,只是7组数据分布范围更广,但并未见两组数据间有明显差异。其他组别的数据也散布在这一数据区域内。从这一角度而言,金沙“祭祀区”铜器的微量元素数据和铅同位素数据不见明显关联。基于我们以往的研究实践,我们认为铅同位素和微量元素分组的关系较为复杂,在不同地点可能有不同表现。最为谨慎的做法是利用两种方法各自的优势探讨相应的问题。具体来说,便是利用铅同位素数据讨论铅青铜或铅锡青铜中的铅料来源;利用微量元素主要讨论铜料来源。以下对铅同位素数据作进一步探讨。

将铅同位素按照年代序列进行分析,二期三段至三期中段的数据共4例,年代相当于早商至晚商前期。4例数据中有1例数据为高放射性成因铅数据,属锡青铜类型。另2例铅锡青铜数据以及1例红铜数据均为普通铅类型,且铜器也具有本地生产特征。这几例数据虽然数量有限,但为我们了解成都平原早期铜器生产问题提供了重要线索。在与三星堆祭祀坑同时或更早的时期,本地生产应当已经利用了普通铅原料同时也有使用高放射性成因铅原料的现象。联系到三星堆祭祀坑铜器的来源问题,我们认为祭祀坑中有相当部分的铜器及原料可能有外来背景,本文分析的数据也表明三星堆祭祀坑铜器的微量元素分组确实与本地特征性的4、7组不同。引用金正耀先生分析的三星堆祭祀坑铜器的铅同位素数据,并与金沙“祭祀区”铜器数据对比,可见差异较大(图三)。但承认三星堆祭祀坑铜器的外来背景并不是对本地存在铜器生产的否定。我们认为这一时期可能是成都平原铜器生产的初始期,三星堆祭祀坑为代表的高水平铜器非本地原生的铜器产品。另外,金沙“祭祀区”同时期的数据表明在当地应当也开始出现利用本地甚至外来原料进行铜器生产的迹象。至于这一时期本地铅料的具体来源还有待进一步探讨。如何从原料、技术、工匠、风格等不同层面来区分外来因素与本地生产的关系应是下一步研究的重点。

四期早段至五期早段的数据较多,大体相当于商末至西周时期,除1例四期早段数据为高放射性成因铅外,其余数据的207Pb/206Pb比值集中在0.85~0.9(图三)。商末至西周时期的铅同位素研究已有不少成果,我们综合以往发表数据发现该时期的大部分数据均集中在较为固定的范围内,即207Pb/206Pb比值为0.85~0.9(图三)。也就是说金沙“祭祀区”商末西周时期铜器的铅同位素数据与中原地区同时期的铅同位素数据基本重叠。前文分析提到该区域内的数据包括铅锡青铜、铅青铜、锡青铜、红铜多种类型,遵循利用铅同位素讨论铅原料来源的谨慎原则,可以推测此时金沙“祭祀区”铜器所用的铅料来源与中原存在密切关系。本文在微量元素分析中提到商末西周时期,金沙“祭祀区”铜器的微量元素分组具有本地特征,与中原地区差异显著。综合考虑,我们推测金沙“祭祀区”的铜器生产中铅料与铜料等可能有着不同的来源,铅同位素和微量元素数据可能分别指征了铅料和铜料。进一步而言,金沙“祭祀区”五期中段至晚段第Ⅰ段,相当于西周晚期至春秋中期前后的数据,主体也落入商末西周的数据范围内,表明此时铅料来源可能延续上一时期。

另外,需要讨论的还有4例高放射性成因铅数据,年代分别为三期早段、四期早段、五期早段、五期中段。其中三期早段和四期早段大体处于晚商的不同阶段,参考三星堆祭祀坑和晚商时期其他地点的铜器数据,这一阶段出现高放射性成因铅数据容易理解。但五期早段和五期中段,也就是相当于西周中晚期至春秋早期的时段出现2例高放射性成因铅数据还尚难解释。或许为早期遗物混入晚期地层,也可能为晚期重熔早期器物,数据量较少,尚无法定论。

四、结语

我们认为“形”“料”结合当是探讨铜器生产地点,复原生产体系的重要途径。根据微量元素分组和铅同位素数据,可明确铜器所用原料的异同。依据铜器风格、生产技术等考古学特征,可初步判断铜器的生产属性。将原料的分类与铜器考古学特征的分类进行对比,则有望判断铜器的生产地点。例如,本地生产特征的铜器采用本地特征的原料进行生产,则基本可以判定铜器为当地生产。在这一逻辑环节中,无需对原料的具体来源地点进行讨论。

根据这一思路对金沙遗址“祭祀区”铜器进行系统研究,我们对于成都平原早期的铜器生产及其不同阶段的特征有了初步认识。根据微量元素分组研究,成都平原的铜器生产可能采用了较为特别的4组(含银)和7组(含锑、银)原料,且可能反映的是铜料来源。这两类原料与商周时期中原地区流行的原料以及三星堆祭祀坑铜器所用的原料在微量元素分组上均有显著不同。结合铜器的出土层位,我们认为成都平原在早商时期可能已经开始独立的铜器生产活动,且已经对具有本地特征性的4、7组原料有所利用。

金沙晚商时期铜器的微量元素分组与三星堆祭祀坑铜器显著不同,这为我们讨论三星堆祭祀坑铜器的来源也提供了资料。考虑到该时期铅同位素数据既有普通铅又有高放射性成因铅数据,我们推测此时成都平原的铜器生产可能较为复杂。大部分三星堆祭祀坑铜器可能有外来背景,同时利用本地原料甚至包括外来原料的铜器生产也在进行。当然对于具体的生产情况还有赖于更多数据和研究的支撑。

商末至西周时期包括春秋早、中期,金沙“祭祀区”铜器集中使用具有本地特征的4、7组原料,但铅同位素数据与中原地区商末西周时期的铜器数据基本处于同一范围。微量元素分组的差异与铅同位素数据的重叠同时出现,这表明两种研究方法在讨论不同原料时当各有优势。金沙铜器的微量元素分组可能指征的是铜料,铅同位素则适于讨论铅青铜及铅锡青铜的铅料来源。微量元素分组和铅同位素结果的差异表明金沙“祭祀区”铜器所用的铜料、铅料可能有不同来源。

上述结论代表了我们对于成都平原铜器生产的初步认识。本文仍有许多不足,尤其是铜器样品存在限制,一是数据量较小,二是所采样品多为铜器残片,没有涵盖完整、成形的铜器。因此,很多问题还难以展开,结论中的推论成分较多。这些都有待于将来进一步的研究。尽管如此,我们已经认识到成都平原铜器生产的复杂性。单纯的用本地和外来思路进行概括较为困难,只有梳理清楚铜器生产中技术、原料、风格等不同层次的问题,才能给出确定性结论。

(作者:黎海超 四川大学历史文化学院;崔剑锋 北京大学考古文博学院;周志清 成都文物考古研究院;王 毅 四川省文化和旅游厅;王占魁 成都文物考古研究院;原文刊于《边疆考古研究(第25辑)》2019年第1期 此处省略注释,完整版请点击左下方“阅读原文”)

责编:荼荼

标签: 考古遗址

还木有评论哦,快来抢沙发吧~